王光乐

1976年出生于福建,2000年毕业于中央美术学院油画系,现生活及工作于北京。

自2000年起,王光乐在当代艺术领域逐渐受到越来越广泛的关注,其绘画《水磨石》系列和《寿漆》系列曾多次参加国内外重要展览,其中包括澳大利亚白兔美术馆、德国路德维希美术馆、北京今日美术馆、上海民生现代美术馆、中央美术学院美术馆等机构的多次群展,也曾在佩斯北京等画廊展出。除绘画外,王光乐的创作也涉及装置等形式,他被认为是当下最受重视的年轻艺术家之一。2012年6月5日,佩斯画廊推出中国艺术家王光乐在美国的首次个展,展览地点位于纽约的534West25thStreet,展览日期从6月22日到8月17日。

每个人的身体都有自己的形式。王光乐的声音厚重缓慢,少有意念的腾跃,虹膜深黑,吸载犹若大地,都像他的画和德。他的艺术不陈述过往,也不遥想将来,只是体味当下的存在;绘画不是表达,而是对生命本身的承载,它具有心的温度,通向信的道路。

大学专业方向是古典艺术的王光乐,也许并不稔熟西方“抽象绘画”的历史,他的画却被习惯地纳入抽象,其实作者并不在乎这个称呼,观者也不必介意;艺术家不断地向艺术注入新的生命体验,就是在延续形式和艺术的历史,他们一定是连接的,不需要证明;客观的情景是,王光乐在源于自我的形式语言中,注入了情感和无分别,其中隐约呈现着潜在的记忆和灵性的闪耀。他的绘画是对时间与空间的消解,而这两者是我们生命的本质局限,也就是说生死应是一切紧张感的根本来源。所以每天的点点线线,是修行的功课,是爱与信的引领;对画布的深情和投入,亦是对生命的投入。

他早期的作品时常是工作室的场景,一道明澈的阳光照在宁静的地板上,时空在差异的质感中混成一片,不分彼此,恰似混沌初成的世界,一种内在的生机孕育其中,融稀了形式本有的局限。

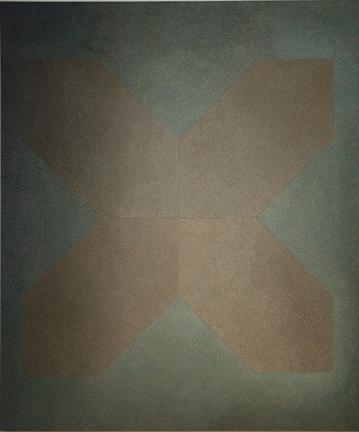

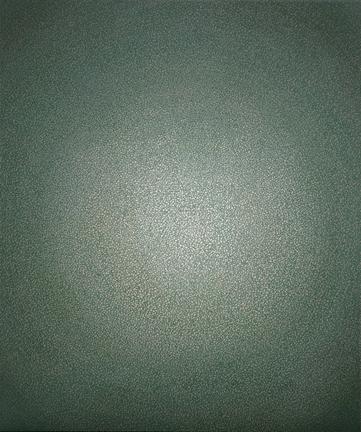

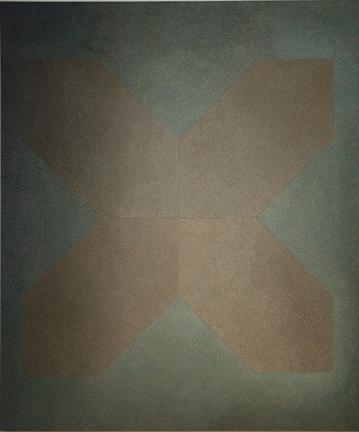

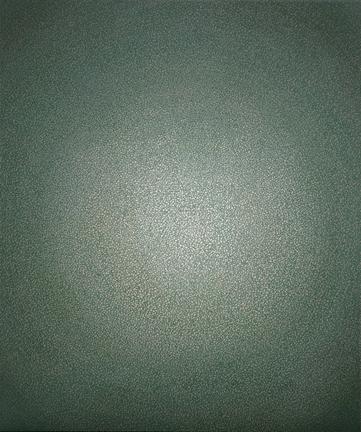

体味他的水磨石,如同观看灿烂祥和的星空,迷人的变化和差异更多呈现为统一而不是冲突的个别;画面隐浮出一个形式,似圆非圆,如方不方,淡淡的云蒸霞蔚,一个渐渐集中的亮色列于中心。 寿漆中的形式更如深邃的海,可观的部分展于晨暮分野,归于天际一合,而幽深的不可视,化为浓重的黑,层层叠叠,随渐渐深沉的呼吸,回流气血的深处,那是一种安定的节奏。

水磨石是一个物质贫乏时代的现状表征,对它的审视也就是对当时处境的审视,如何在当下获得一种自足? 人们的物质日益富足,环境会带来新的经验,而精神的困境不会因为环境而改变和解决。在这个缺乏想象的时代,艺术带来的是想象和静观的态度,这就是审美的过程。审美的前提是感官与直觉的恢复,眼睛不仅用来分别,制造理性,更可以用来感知光线,色彩和情感,审美延展了存在的维度,助于重拾人的尊严和美感。衣食住行是生存结构的基本,但远远不是全部,审美连接的是深广的存在体验,甚至通向信仰。王光乐说:“审美本身就是一种意识形态,它是一种不要按照别人给定的境况来看世界的一种方式。”

艺术是艺术家精神气质的延展,它有自己的生命,艺术家的手是实现的工具,劳动是实现的过程。人在沉静的冥想中,那个本然的存在慢慢浮出心灵,闪耀着相逢的淡淡喜悦。艺术创作是不可预期的,或者说是超出理性与意识的,它来自一个深邃的世界,有自己的本然运行,对于王光乐来说,这正是艺术美妙的地方。

“信是不需要证明的”,而我们已经习惯于先证明再相信,这个唯物教育的结果束缚了我们对这个世界的感知。对利益的追逐无助于苦痛的解决,甚至对利益合理分配机制的争取也不能本质上给人以心灵的慰藉。体验是存在的直接方式,把现实和相信颠倒过来,也许这是王光乐的艺术给我的最大启示。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号